2022-2025 | Transferencias y recepción cultural en el Cono Sur

El proyecto de investigación propuesto se centra en el problema de la mediación cultural y la circulación de ideas en Chile y el Cono Sur entre los años 1930–1950. Desde una perspectiva interdisciplinaria, que conjuga tradiciones propias tanto de la historia intelectual, de la estética literaria, de la sociología de la lectura y de los estudios de género, esta investigación aborda el “problema de la recepción” en diversos contextos en los que figuras mediadoras se convirtieron en actores claves en el proceso de difusión, crítica, transferencia y/o traducción de ideas en el escenario regional. A través del estudio de diversos momentos del campo intelectual nacional y regional de la década de los treinta, cuarenta y comienzos de los cincuenta, buscamos destacar la labor desempañada por estos agentes del ámbito cultural e intelectual, quienes se convirtieron en figuras fundamentales del proceso de recepción de ideas, y cuya labor ha sido muchas veces pasada por alto o minimizada (catalogándolos como intelectuales de segundo orden o satélites) por estudios que han tendido más bien a centrar su atención en las figuras más dominantes del campo cultural o intelectuales faro.

Dentro de este espectro temporal, condicionado por la crisis de la modernidad occidental y por la emergencia de nuevos discursos sobre lo propio, lo americano y lo global, la investigación abordará la labor desempeñada por estas figuras mediadoras centrándose en tres ejes de investigación:

Redes intelectuales y circuitos editoriales en el Cono Sur, 1925-1950

Escritores, mediadores y agentes culturales del Cono Sur en el contexto de la Segunda Guerra Mundial: redes, cooperación intelectual y representaciones (1930-1950)

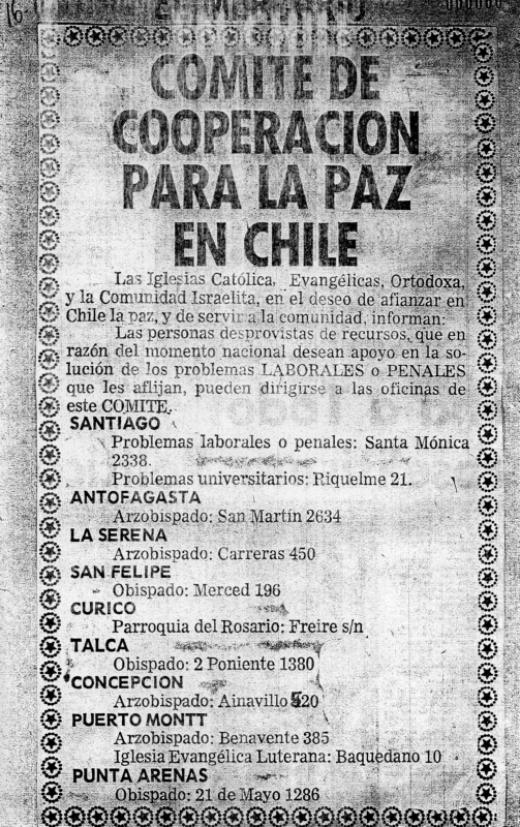

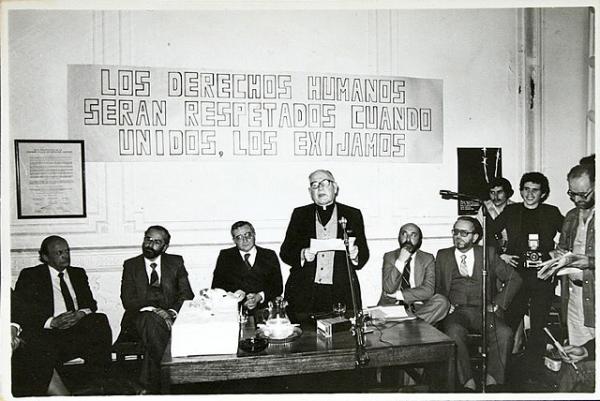

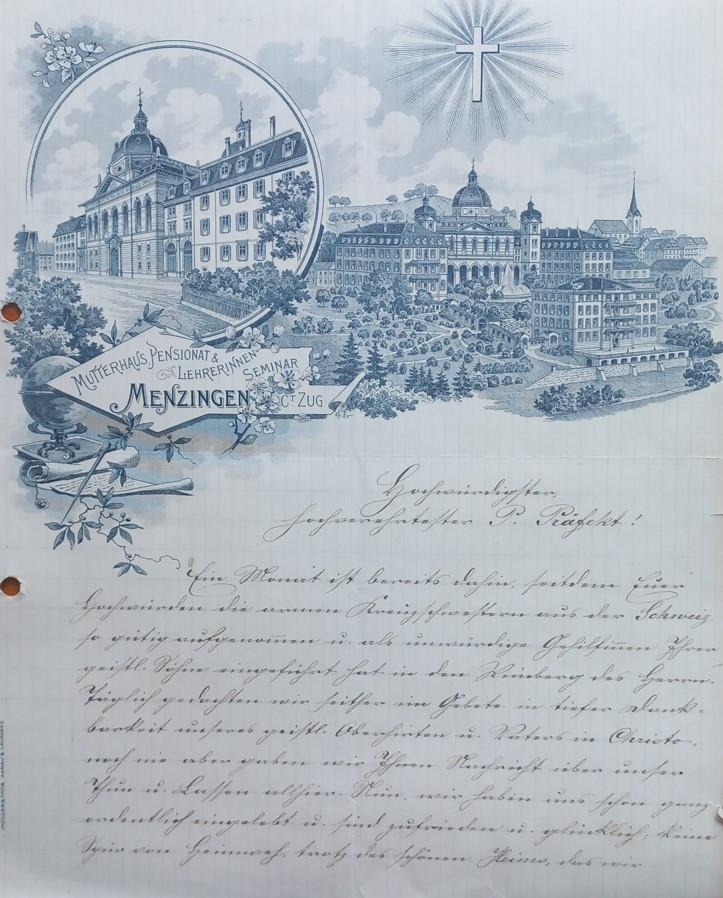

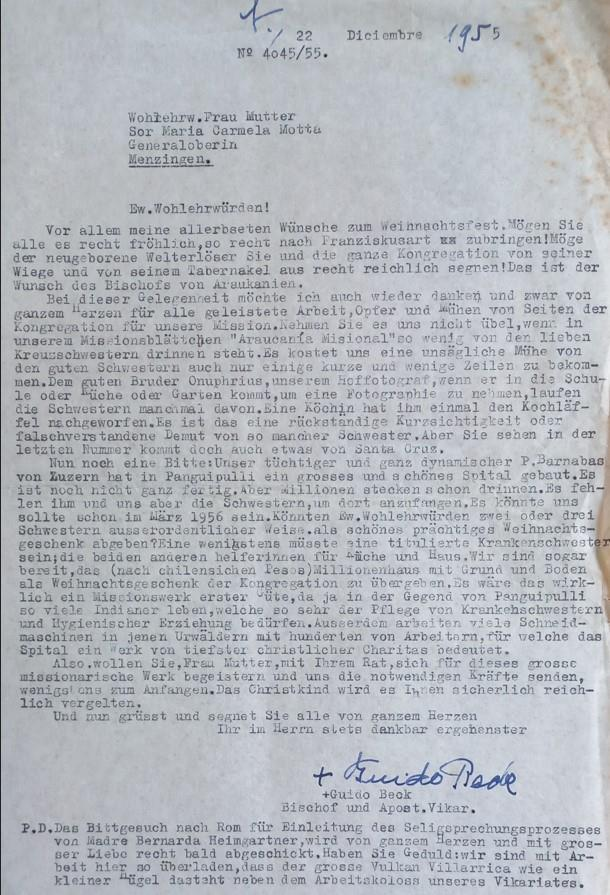

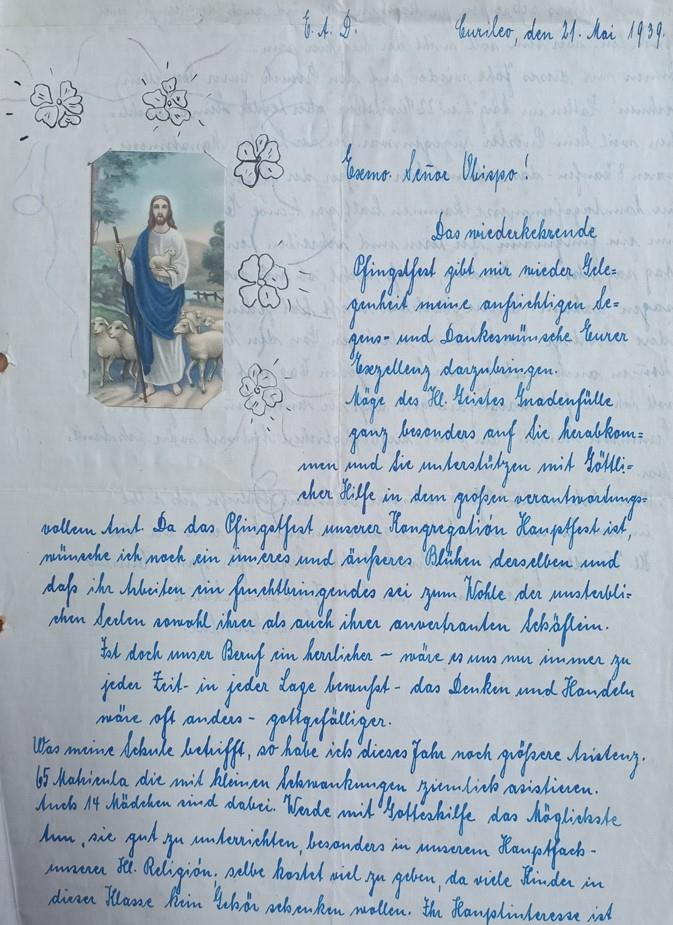

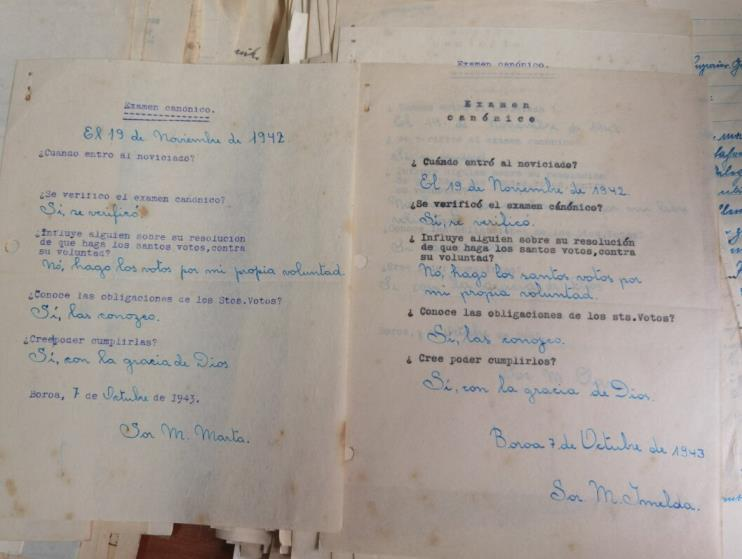

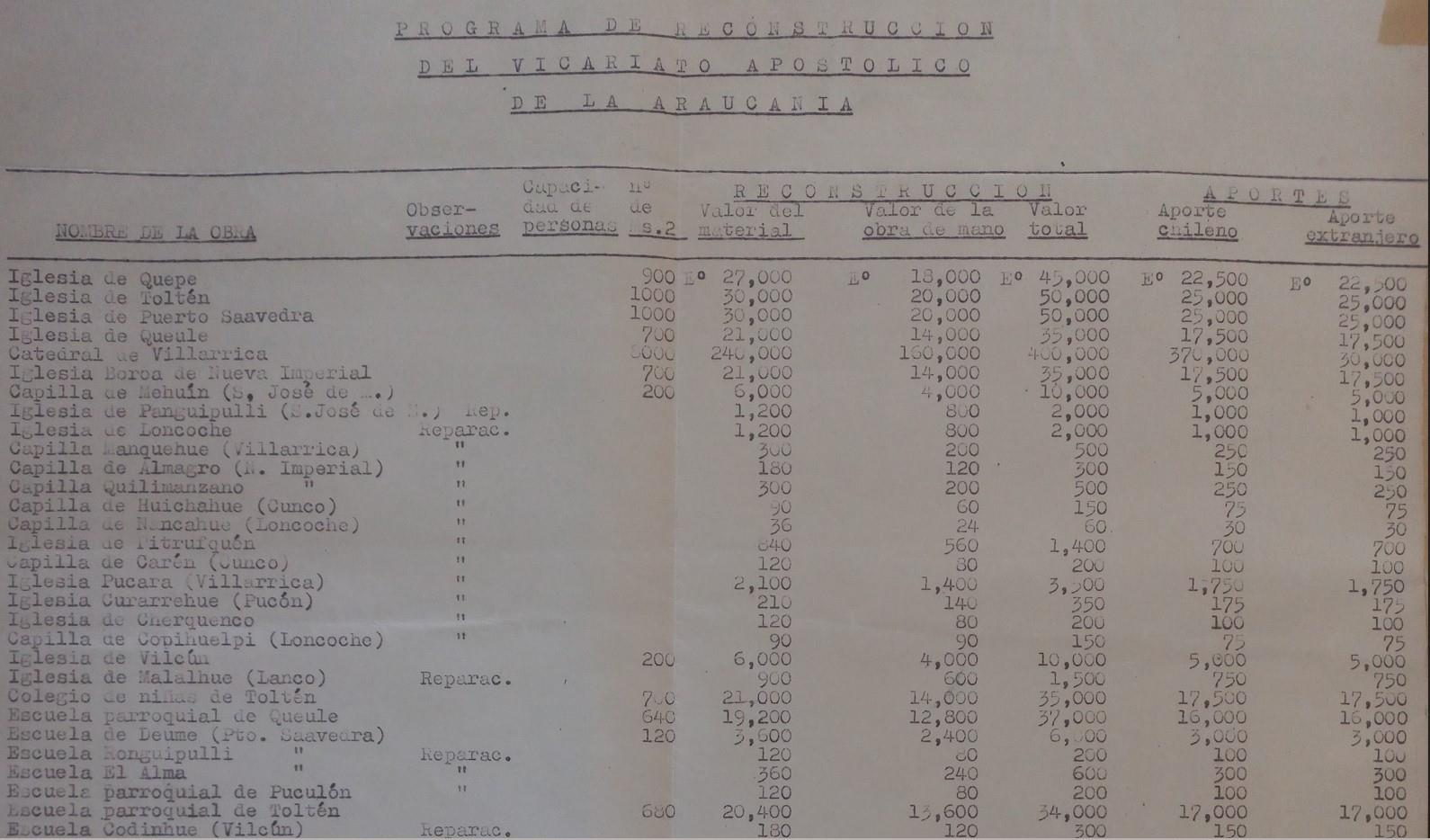

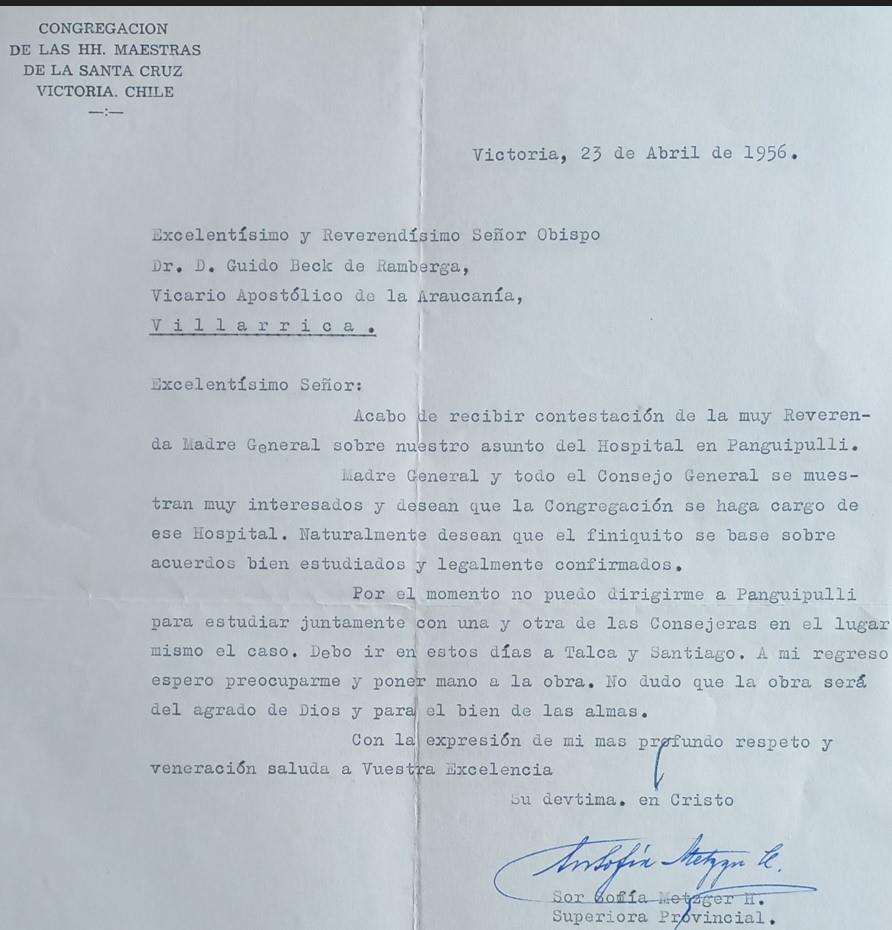

La acción crítica de la Iglesia católica en la conformación de un campo intelectual regional ante la crisis de la modernidad europea (1914-1950)

Profesores

Estudiantes

Stephan Ruderer (Historia), Patricio Arriagada (Historia), Cristián Opazo (Letras), Edilmar Cardoso (Teología)

Valentina Vergara, Vania Navarro, José Tomás Rubio, Tomás Gutiérrez, Francisco Vallejos, Diego Romero